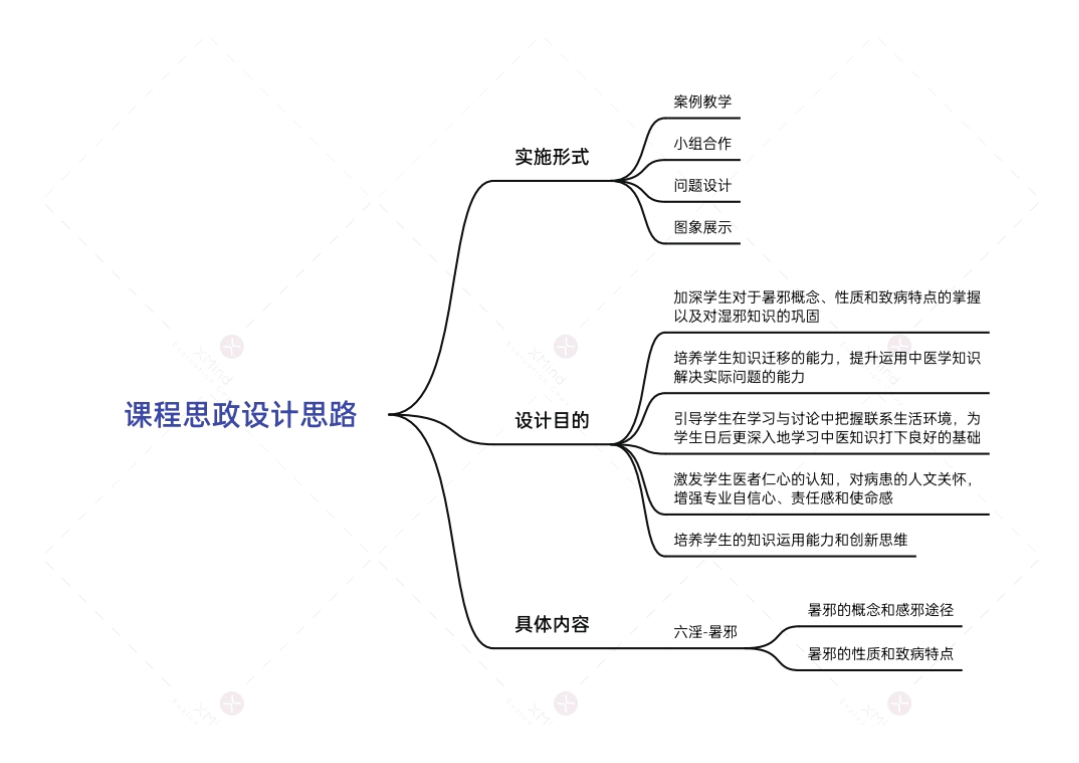

以六淫病因问题为引导,培养专业能力和职业素质

课程名称:中医基础理论

章节名称:第七章 病因 第一节 外感病因 一、六淫

知识点:暑邪的概念 暑邪的性质与致病特点

教学目标:

通过此次学习,掌握暑邪的基本概念、性质和致病特点,提高自主学习能力,培养学习的主动性,提升对知识的综合运用能力。培养学习中医的兴趣,培养专业自信, 激发职业使命感和社会责任感,树立正确的人生观和价值观。

通过此次学习,掌握暑邪的基本概念、性质和致病特点,提高自主学习能力,培养学习的主动性,提升对知识的综合运用能力。培养学习中医的兴趣,培养专业自信, 激发职业使命感和社会责任感,树立正确的人生观和价值观。

教学内容:

本知识点在《中医基础理论》教材的第七章病因,内容包括暑邪的概念、暑邪的性质与致病特点。暑邪的概念、暑邪的性质与致病特点也是重点和难点。

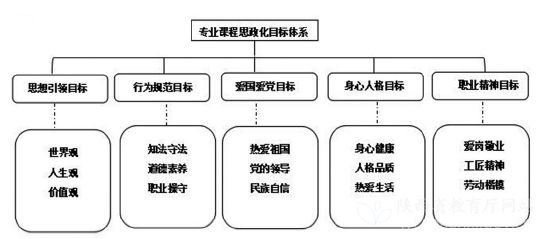

课程思政设计思路:

通过问题设计和小组合作的形式,在解决典型案例中,加深学生对于暑邪概念、性质和致病特点的掌握以及对湿邪知识的巩固,培养学生知识迁移的能力,提升运用中医学知识解决实际问题的能力;同时,引导学生在学习与讨论中把握联系生活环境,通过“审证求因”探求病因的思维方法,并了解防治方法,为学生日后更深入地学习中医知识打下良好的基础。此外,通过展示患者的舌象图片,激发学生医者仁心的认知,对病患的人文关怀,增强专业自信心、责任感和使命感。此外,学生通过设计作品对患者进行健康指导,培养学生的知识运用能力和创新思维。

教学过程:

案例导入:

小张是一个土生土长的东北人,觉得东北太冷了,就想以后到一个温暖的地方生活,高考后离开故乡来到我们合肥安徽中医药大学就读中医专业。这边气候和生活都能适应,小王爱吃甜品,食堂饮食也不错,甜品也挺多。快放暑假了,小王还积极报名参加了暑期“三下乡”社会实践活动。这个暑假老下雨,八月初雨一停,他们便开始了为期一周的暑期“三下乡”社会实践活动,正值盛夏,再加上长时间在户外活动,他开始感到头晕头重、心胸烦闷不宁、口渴、出汗多。接着开始发烧,体温达39度,大便干,小便频数不畅,舌红苔黄腻,脉濡数。请同学们对小王同学的问题进行分析。

小张是一个土生土长的东北人,觉得东北太冷了,就想以后到一个温暖的地方生活,高考后离开故乡来到我们合肥安徽中医药大学就读中医专业。这边气候和生活都能适应,小王爱吃甜品,食堂饮食也不错,甜品也挺多。快放暑假了,小王还积极报名参加了暑期“三下乡”社会实践活动。这个暑假老下雨,八月初雨一停,他们便开始了为期一周的暑期“三下乡”社会实践活动,正值盛夏,再加上长时间在户外活动,他开始感到头晕头重、心胸烦闷不宁、口渴、出汗多。接着开始发烧,体温达39度,大便干,小便频数不畅,舌红苔黄腻,脉濡数。请同学们对小王同学的问题进行分析。

切入知识点:暑邪的概念和感邪途径。

思政目标:培养知识运用能力,提升学习兴趣。

教学方法:问题教学+联系法+图示+小组讨论。

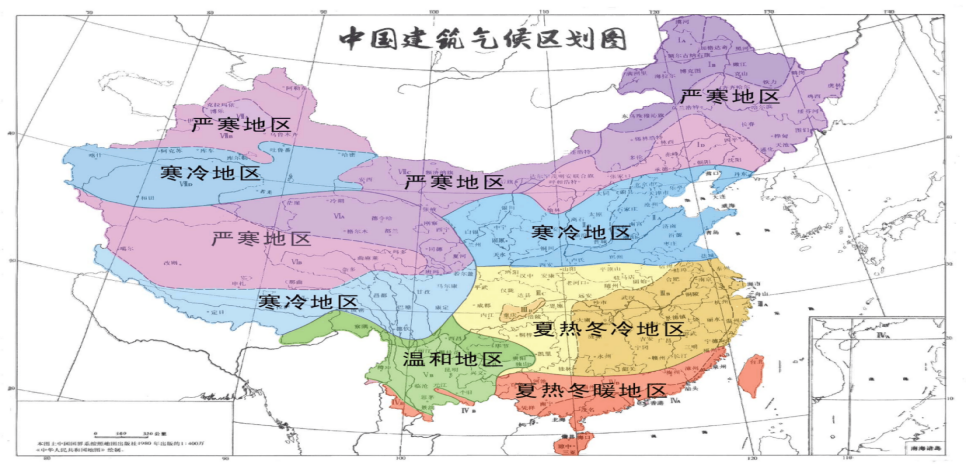

展示图片:教师在PPT上呈现中国建筑气候区划图和二十四节气歌诀及相应景物图片。

提出问题:我国哪些地域方位以及哪些季节易于感受寒邪、湿邪、暑邪?

小组讨论:思考问题,小组代表发言。前后联系,加深对寒湿暑邪感邪环境的理解。

容易感湿的城市主要集中在东北、南方地区,这些地区气候潮湿、涉水淋雨、居处潮湿等环境下容易出现外湿病证。容易感寒的城市主要集中在我国东北和西北地区,这些地区气候极度寒冷,常见于冬季。容易发生暑邪的城市主要有重庆、武汉、南京等海拔较低的长江流域河谷中,河谷的地形特点犹如锅底,四周山地环抱,地面散热困难,使气温不断升高易致暑气入体。

立春是春天开始的标志,春季降水开始变多,尤其进入清明时节雨水丰富,此时气候潮湿、阴冷、反复多变,空气湿度大,属于寒湿;从立夏开始,进入夏天,进入小满以后,气温明显升高,雨水开始增多,湿热之气交结,气候闷热潮湿,易感湿热之邪;芒种时节暑气渐盛,有“暑易入心”之说;立秋后,仍暑热难消,中医称这个阶段为“长夏”,长夏的气候仍以暑湿为主;霜降节气,阳气开始明显潜藏,寒气往往携带湿气形成寒湿之气。

思维升华:进一步加深对暑邪具有严格的季节性(立夏之后,处暑之前),只有外感而无内生的理解。培养了学生知识运用能力。

切入知识点:暑邪的性质和致病特点。

思政目标:激发学生对患者的人文关怀,增强专业自信心和使命感,培养知识运用能力和高

思政目标:激发学生对患者的人文关怀,增强专业自信心和使命感,培养知识运用能力和高

阶思维。

阶思维。

教学方法:案例教学+问题教学+启发式教学+联系法+图示+小组讨论法。

回顾案例:教师回顾小王案例,展示小王舌象图片启发学生思考小王的病因。

提出问题:联系感邪的环境以及小王的症状,思考小王是感受了什么邪气,并说出理由。这体现了中医探求病因的什么方法?

小组讨论:小组讨论,思考问题,小组代表发言,联系酷暑季节以及小王所患热证(高热、舌红、脉数)及升散,伤津扰神(口渴、出汗多、大便干、头晕、心胸烦闷不宁)等表现,考虑小王感受的是暑邪。

小组讨论:小组讨论,思考问题,小组代表发言,联系酷暑季节以及小王所患热证(高热、舌红、脉数)及升散,伤津扰神(口渴、出汗多、大便干、头晕、心胸烦闷不宁)等表现,考虑小王感受的是暑邪。

教师启发:小王案例中还没有其他相关的线索能帮助我们探求

其病因?

思维升华:前后联系,温故知新。学生联系小王爱吃甜食的饮食习惯以及小王之前持续下雨的感湿环境和身上湿证的表现(头重、小便频数不畅、舌苔黄腻、脉濡),加深对暑邪致病特点易于兼湿的致病特点的理解。同时解决了小王的病因问题。引导学生把握联系生活环境,通过“审证求因”探求病因的中医思维方法。通过展示患者的舌象、面象图片,让学生能更真切地感受到患者的苦痛,激发学生医者仁心的认知,对患者的人文关怀,增强专业自豪感、责任感和使命感。

课外拓展:

思政目标:提升学习兴趣,培养知识运用能力和创新思维,增强专业使命感。

教学方法:案例教学+问题教学+文献查阅+小组作品展示。

回顾案例:教师回顾小王案例,启发学生给小王进行健康指导。

提出问题:针对小王的病患,同学们可以给小王做什么样的健康指导呢?

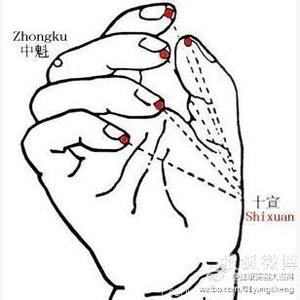

作品展示:小组查阅文献,收集相关资料,设计多样的健康指导作品,如思维导图、饮食药膳推荐、中成药推荐、穴位推荐、养生视频推荐等。通过联系生活事例使学生认识到中医的实践价值,增加对学习中医的兴趣,从而提升专业自信。

思维升华:教师指导并鼓励学生设计创意作品,培养学生的知识运用能力和创新思维。

课程点睛:

日常生活中人们与中医联系密切。中医在不知不觉中,已经融入我们的生活中。中医有明显、确切的疗效;中医治未病的理念,对于养生保健有很好的作用;中医符合健康总体需求,符合大生态的医学模式,符合国人的文化传统,贴近普通百姓的日常生活。通过案例问题设计、小组合作、查阅文献、作品展示等形式,培养了学生运用中医学知识解决实际问题的能力;提升中医思维和创新思维。激发学生医者仁心的认知及对患者人文关怀的职业使命感和社会责任感,树立正确的人生观和价值观。