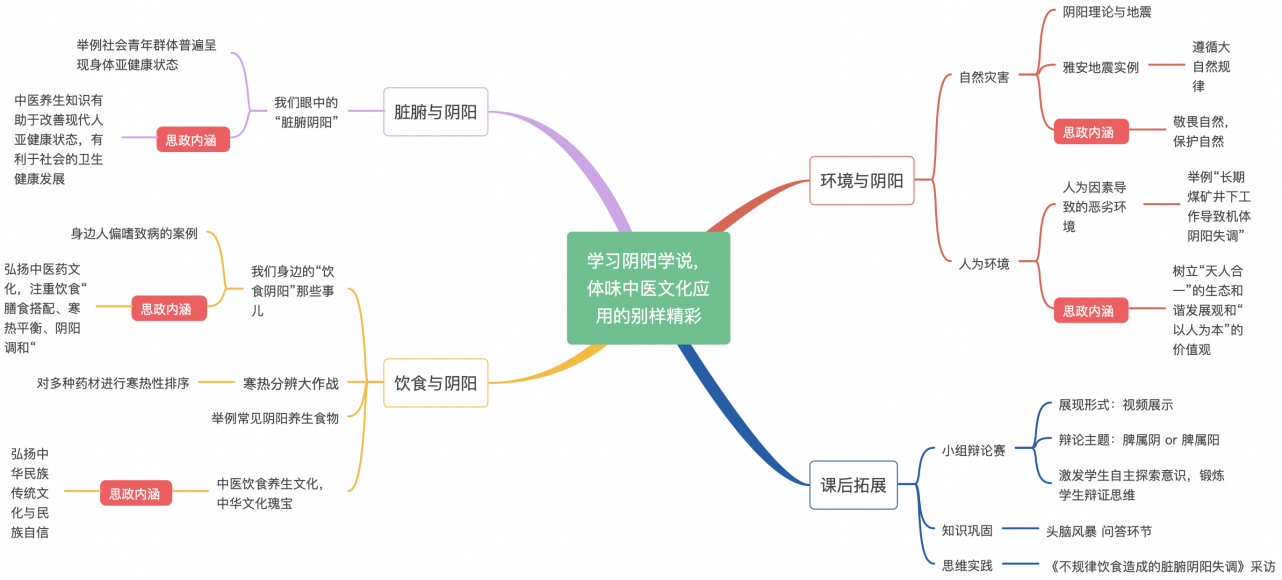

学习阴阳学说,体味中医文化应用的别样精彩

2021级中医2班第一学习小组:石婷婷 赖程云 谢子潇 王茹 赵梦瑶 谢月阳 林凯旋 黄义凤 邹建国 张安然

◎课程名称:中医基础理论

◎章节名称:第一章 中医学的哲学基础-第二节 阴阳学说

◎教学目标:

了解脏腑阴阳、饮食阴阳、环境阴阳的应用。能够运用阴阳知识来解决生活中的问题,锻炼知识运用能力。树立中和思维、“天人合一”的生态和谐发展观以及“以人为本”的价值观。保持对中医崇高的信仰,坚持中医药文化自信。

◎教学内容:

第一章中医学的哲学基础-第二节阴阳学说。本知识点在阴阳学说在中医学中的应用中,通过脏腑、饮食、环境与阴阳的联系方面进行思政启示。

◎课程思政设计思路:

即便是非中医专业的人想必对“阴阳”一词也并不陌生,除了生活中人们常说的“山水阴阳”,阴阳与我们的生活还有什么联系呢?通过对生活中“阴阳”的体会,激发学生进一步探索阴阳的兴趣,了解阴阳学说在脏腑调理、养生治疗、膳食搭配、环境等方面的应用。通过小组辩论赛、小游戏、举例法、头脑风暴、采访身边人等方法,增加学习的趣味性,丰富阴阳学说内容的表达方式。在巩固知识的同时,发散思维,与实际相结合,体会阴阳学说的实践指导意义。

◎切入知识点:

本次课程切入的知识点是“阴阳学说在中医学中的应用”。从“脏腑与阴阳、饮食与阴阳、环境与阴阳”入手,在脏腑阴阳方面,通过举例现代人身体亚健康状态中的阴阳失调,拓展对阴阳的认知,提升学习兴趣;在饮食阴阳方面,从分辨中药性质的小游戏和生活中的案例两方面入手,增加学生在中医学习中的趣味性和代入感;在环境阴阳方面,从雅安地震入手并列举相关事例,启发学生对于环境与以人为本的深入思考,增强中医自信及中华民族传统文化自信,树立中和思维、“天人合一”的生态和谐发展观、“以人为本”的价值观以及人文关怀意识。

◎学习方法:

该课程采用小组辩论赛、小游戏、举例法、头脑风暴、采访身边人等多种方式结合的方法,将课程的专业性与趣味性有机结合,拓展对阴阳的认知,提升学习兴趣,树立中和思维、“天人合一”的生态和谐发展观、“以人为本”的价值观以及人文关怀意识;课后通过头脑风暴进行相关知识点的巩固,并通过课后采访,加深学生对于中医药文化的理解,从而增强中医自信,激励学生积极投入中医药建设事业。

◎思政内容:

※从脏腑与阴阳出发,我们基于“中医养生知识有助于改善现代人亚健康状态”的思政内涵进行教学,通过举例现代人身体亚健康状态中的阴阳失调,拓展学生对阴阳的认知,提升学习兴趣。

※从饮食与阴阳出发,饮食是我们身边最熟悉的事,饮食阴阳不和导致的病例在现代生活中随处可见。我们基于“弘扬中医药文化,注重饮食的膳食搭配、寒热平衡、阴阳调和”的思政内涵进行教学,从身边饮食入手,举例饮食阴阳不和的实例,从生活中发现问题,提升学习兴趣,提升对“中和思维”的认识,树立中医理论实践价值的文化自信,激发学生对传统饮食养生的创新理念和意识,更好的弘扬中医药文化。以游戏的形式对多种食材和药膳进行寒热性及功用归类,激发学生的学习兴趣,增加了饮食养生知识,提升了理论知识的实践运用能力。

※从环境与阴阳出发,我们基于“敬畏自然、保护自然”的思政内涵进行教学,以雅安地震为例,了解自然界的阴阳规律,认识到违和自然阴阳会导致自然灾害;举例煤矿井下环境对人体阴阳的影响,树立“天人合一”的生态和谐发展观以及“以人为本”的价值观。

中医药学作为中华民族的伟大创造,是中国古代科学的瑰宝,也是打开中华文明宝库的钥匙。从大方面来说,中医药为中华民族繁衍生息作出了巨大贡献,其中内涵的阴阳理论等哲学思想对世界文明进步产生了积极影响;从小方面来说,延续千年的中医药文化对于我们日常生活中的衣食住行都有积极的指导作用。作为当代中医人,我们义不容辞要把中医药宝贵财富继承好、发展好、利用好、弘扬好。

◎课上案例导入:

v脏腑与阴阳:举例现代人身体亚健康状态

随着现代社会节奏的加快,许多人熬夜、作息不规律,运动量少,加之各种“内卷”现象出现,压力也过大,很容易导致肝阴虚,表现为夜间盗汗,眼睛干涩,急躁易怒,女性还可以出现月经量少甚至闭经等症状。

每当冬季,有些人会表现得非常怕冷,而且经常四肢手脚冰凉,行动缓慢,懒散无力,饭也吃不下,经常拉肚子。平时保暖工作没有做好,或是经常饮食生冷,或是经常使用抗生素输液等原因都可以导致这种现象的发生,从中医角度来看,这是脾阳虚证的表现。

每当冬季,有些人会表现得非常怕冷,而且经常四肢手脚冰凉,行动缓慢,懒散无力,饭也吃不下,经常拉肚子。平时保暖工作没有做好,或是经常饮食生冷,或是经常使用抗生素输液等原因都可以导致这种现象的发生,从中医角度来看,这是脾阳虚证的表现。

现代人的亚健康状态也越来越普遍,我们医学生应加强宣传医学知识和呼吁身边人能有一个良好的生活习惯与饮食习惯,正确的养生应成为全社会的风尚,这影响的不仅仅是我们个人与身边的亲人朋友,更是整个社会的卫生健康发展。

v饮食与阴阳:举例“邻居偏嗜辣食,内伤脾胃”

我的邻居小刘平时偏食辛温燥热的食物,尤其是喜欢吃辣椒,无辣不欢,出现便秘。后来在朋友的建议下去看了中医,医生说这是因为他喜欢吃辣所致的胃肠阴虚燥热。给予中药调理肠胃,服药期间,小刘没有忍住,多次食用辣椒,导致便秘加重,十分痛苦。于是谨遵医嘱服药,注重饮食。一个月后便秘改善,此后身体康健,再无便秘的干扰。从此对中医产生了浓厚的兴趣,认为中医这种治病方法十分有效且益于养生。后迷上了中医的养生,尤其是饮食养生这一方面,通过所吃的食物来调养自己的身体。坚持下去后,一直身体康健,六脉调和。

v饮食与阴阳:举例“年轻人偏嗜寒性生冷食物,中伤体内阴阳平衡”

现代人的饮食习惯大多都不健康,尤其是年轻一代,随着现在外卖等各种饮食行业的兴起,对于饮食是毫不忌口。而作为大学生一员的我,在饮食方面更是极其不规律,尤其偏嗜寒性生冷食物。平常喜欢在冬天吃冰淇淋,喝冰水,属于经常性寒凉食物不离口。在秋季又尤其偏嗜柿子,螃蟹等寒凉食物。由于长期偏嗜寒凉食物,以至于身体内脾胃阳气损耗极大,体内寒气严重,总是在经期腹痛难忍,经常性手脚冰凉,体内火气不足,平常一遇天气降温就容易咳嗽感冒,穿的比别人厚实,却更怕风怕冷。这就是属于典型的寒性偏嗜。

现代人的饮食习惯大多都不健康,尤其是年轻一代,随着现在外卖等各种饮食行业的兴起,对于饮食是毫不忌口。而作为大学生一员的我,在饮食方面更是极其不规律,尤其偏嗜寒性生冷食物。平常喜欢在冬天吃冰淇淋,喝冰水,属于经常性寒凉食物不离口。在秋季又尤其偏嗜柿子,螃蟹等寒凉食物。由于长期偏嗜寒凉食物,以至于身体内脾胃阳气损耗极大,体内寒气严重,总是在经期腹痛难忍,经常性手脚冰凉,体内火气不足,平常一遇天气降温就容易咳嗽感冒,穿的比别人厚实,却更怕风怕冷。这就是属于典型的寒性偏嗜。

通过生活例子的列举能更直观的认识到饮食寒热偏嗜所导致的阴阳失调,这有助于树立正确的饮食观;中药治疗疾病痊愈也提高了中医自信心和自豪感。

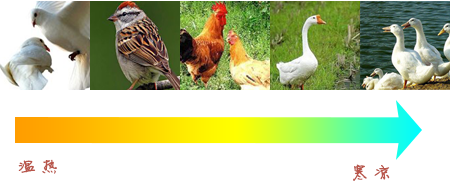

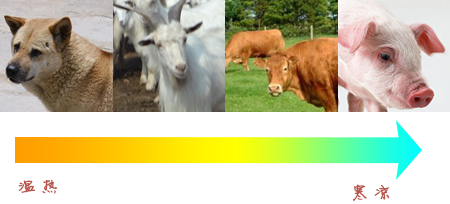

v饮食与阴阳:趣味游戏设计——“寒热分辨大作战”

以游戏的形式对多种食材和药膳进行寒热性及功用排序,激发学生的学习兴趣,增加以阴阳为本的饮食养生知识,拓展思维,提升理论知识的实践运用能力。

四条腿食用动物(畜)寒热属性 两条腿食用动物(禽)寒热属性 亲水食用动物寒热属性

v环境与阴阳:举例“违和自然阴阳导致雅安地震”

雅安属雨水充足、多山脉河流之地,属阴重之地,依据中医学通过阴阳对地震的解释,雅安是不可能出现地震的。然而雅安一百多个已建和未建的水电站违背了道法自然之道,从而酿成悲剧。一昧追求经济效益而违背自然规律是会受到大自然的惩罚的,这是历史带给我们的教训。

v环境与阴阳:举例“长期煤矿井下工作导致机体阴阳失调”

有一些煤矿井下工作者,长期地下作业,比如电气作业、检查监控、放水作业等,患伤寒病出汗太多,热退后受风,恶寒,振战,身出鸡皮疙瘩,手足冷,少腹痛,饮热汤略止。长时间处于地下,更缺乏营养。这是人为制造的恶劣环境对患者身体的阴阳平衡造成了很严重的影响。病人出汗过多使津液受损,又感受风邪,导致阴阳失调,后又缺乏营养难以使阴阳平衡。

◎课后思维拓展:

课后举办一场辩论赛,调动学生的学习积极性,培养辩证思维和批判思想。

辩论赛主题:从脾的生理特性和功能出发,脾是偏属阳还是偏属阴?

※正方观点:

脾喜刚燥恶柔润,以阳为用主运化气血,脾主升、升属阳;脾主运动,属阳,脾喜燥,燥属阳。叶天士说:“脾宜升则健,胃宜降则和。太阴阴土得,阳始运,阳明阳土,得阴则安。”《难经四十二难》亦说:“脾主里血,温五脏。”所谓“温五脏”就是说明脾在生理上属阳,有能力温煦其他五脏。

※反方观点:

脾位于腹部,腹属阴,背属阳,脾属足太阴脾经,再者脾位于中焦左侧,故阴中至阴之脏器为脾脏。而且脾属阴土,外应长夏,由阳入阴之际,主运化,故为阴中之至阴。

经过大家热烈讨论,认为反方获胜。

课后选做:大家是否对阴阳学说和五脏之间的联系有了更为深刻的理解呢?请从五脏及其所对应的五腑中任选一个,叙述其阴阳的在其发挥生理功能时的作用,作一个思维导图。

◎课后知识巩固:

※在教学课程展示之后,通过头脑风暴打出联系生活的阴阳应用题进行抢答,对课程内容进行巩固,提高学生对阴阳的兴趣,让学生更好的记忆本次课程内容,从而加深对阴阳的理解。

例如:性味甘温,常被人们用作冬季御寒和进补壮阳的佳品,具有暖中补肾虚、开胃健脾、御寒去湿功效的食物是羊肉。

◎课后思维实践:

※不规律饮食造成脏腑阴阳失调——对身边人的采访

本次采访主要针对饮食不规律人群,通过询问得知长期饮食不规律会造成头晕、低血糖等疾病;长期饮食不规律会造成脏腑阴阳失调,可导致肥胖、营养不良、低血糖、胆结石、消化道疾病等疾病发生。因此建议如果长期饮食不规律的习惯,且身体出现了不适症状,应及时去医院诊治。同时保持良好的饮食规律,避免过量饮食,控制体重,从而使机体脏腑阴阳达到平衡状态。

◎思政点睛

我国古代医家在长期医疗实践的基础上,将阴阳学说广泛地运用于医学领域,用以说明人类生命起源,生理现象,病理变化,指导着临床的诊断和防治,成为中医理论的重要组成部分。作为中医人,理解阴阳理论是踏入中医学习大门的一块敲门砖。在中医的学习中,我们可以从生活汲取灵感。本案例即通过趣味游戏设计、辩论赛、头脑风暴等方式引导学生积极思考在生活中阴阳理论的应用,提升理论知识的运用能力及高阶思维能力,激发学习中医的热情,培养中国传统文化自信,树立中和思维、“天人合一”的生态和谐发展观、“以人为本”的价值观以及人文关怀意识。